英訳著者に突撃インタビュー!英訳のきっかけや苦労話、エピソード

白瀬隊・白瀬矗『南極記』の英文翻訳を手がけた英国人女性、ヒラリー・シバタさんに、現在のお仕事、そしてこの本の英訳のきっかけや苦労話、エピソードなどをお聞きしました。

*インタビュー内容は、長時間かけた中の一部で、要約しております。また、さらに「翻訳にかける情熱編」をお届けする予定です。

ヒラリーさんにインタビュー

(左:ヒラリー・シバタさん/右:トライウエルインターナショナル代表・田島和江)

| Hilary Shibata(ヒラリー・シバタ): ケンブリッジ大学スコット極地研究所の書誌学術員。 |

Q1 現在のスコット極地研究所内でのお仕事についてご説明ください。

また、この仕事をはじめたきっかけを教えてください。

私は、南極の書誌学者(目録編纂者)です。

ちょっと説明するのが難しいのですが、南極に関するものすべてについて、どんなものが出版されているのか出版物を集めてレポートしていく仕事です。それは、歴史や現在の科学調査に至るまですべてなの。

私がこの仕事に就く前は、ケンブリッジで英語教師をしていましたが、その前は日本でも英語教師をしていたのよ。

スコット研究所に勤めて18年になるわ。最初の年は、ロシアの北極に関する仕事をしていたの。その後に南極セクションのスタッフがニュージーランドに帰国することになり、そのポストが空いたのね。そこで私はそのポストに後任申請をだして採用されたわけ。とっても楽しい興味ある仕事よ。

(写真:ヒラリーさんの翻訳ドラフト18のセクションに分かれている)

Q2 白瀬矗に出会ったきっかけや彼に夢中になった理由をお聞かせください。

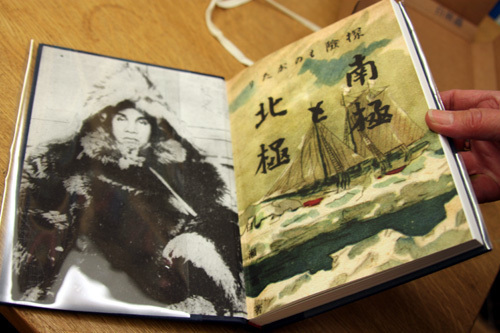

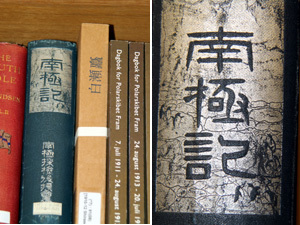

写真:初版本の『南極記』

話せば長いことになりますが、ある日、勤め初めてすぐにケンブリッジの会合があったの。それは、私にとってとっても興味深いミーティングだったわ。その後、私は英国極地研究所のスタッフと共にロンドンの海事博物館に出張することになったのよ。移動中のバスの中でその英国極地研究所に勤めるデービットが「どうしてあなたは日本人の名前なのですか?」と尋ねてきたのです。私がその理由を話すうちに彼は「南極点を目指した日本人の探検隊がいた事を知っていますか?」と聞いてきたのです。私は、「知りません」と答えたわ。すると彼は、この日本人・白瀬氏について話をしてくれたのです。

私は早速、スコット研究所内の図書館に行って彼から聞いた日本人のことを調べ始めました。すると1913年発行した白瀬の『南極記』を見つけたの。 この本は英訳されていないので、知らないのは当然だわと思ったわ。でもこれを誰も翻訳しようとする人がいないものだから、誰も知らないわけよ。もし、この本を翻訳しようとしたら莫大な翻訳料がかかるし誰も興味を持とうともしなかったと思うの。私は彼の事を調べるうちに夢中になってしまったのです。

Q3 白瀬矗の「南極記」を英訳しようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?

先ほど、白瀬に出合ったきっかけをお話ししました。そこで、「私ならもしかすると翻訳ができるかも?」と思ったのよ。これがきっかけです。

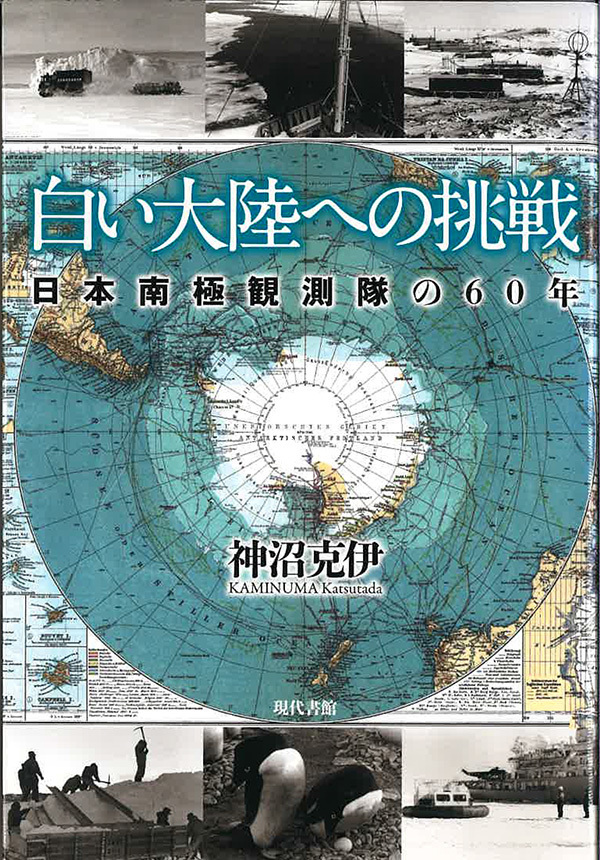

あの時代、アムンゼンやスコット隊たちが目指した南極点へ、まったく同時期に日本人の白瀬隊が小さな小さな船でいどんだそのことを誰も知らない。このスコット極地研究所で働く人たちもまったく知らないのです。

それは、つまり英訳された本がそれほど少ないということなのです。この『南極記』も勿論、誰も英訳していないので、自分が挑戦しようと思った次第です。

この英訳には、娘のローラにずいぶんと助けられました。彼女は、日本語教育で育ち、英語も堪能で、バイリンガルでしたので、まずは最初に30ページほどのドラフトを書いてもらいました。その後、何度も何度も私が、チェックを入れていきました。

(写真:ヒラリーさん手書きのドラフト訳を見せられただけでも彼女の努力と熱意が感じられた)

Q4 翻訳にどのくらいの時間がかかりましたか? またどこにご苦労されましたか?

1996年から2005年まで約9年間かかりました。その後も、修正する箇所が見つかるごとに手直ししています。

先ほども言いましたように、この翻訳には、娘のローラの絶大なる協力があったから実現できたと思うのよ。その当時、彼女は、大手銀行に勤めていて、かなりの高給とりでしたからね。この翻訳を頼むのにちょっと躊躇したけれど、「最低限の食事と生活できるだけの賃金を保障してくれるなら」という約束で快く引き受けてくれたのよ。

勿論、彼女は、南極に関する知識はなかったの。そこでまず、8〜9ぐらいの大まかなセクションにわけて翻訳してもらったのよ。例えば、「準備編」、「オーストラリア到着編」、「南極圏編」、「南極大陸編」などなどね。犬ぞりや船についての事や氷上でのことなどもね。

(写真:ヒラリーさんによる『南極記』の英訳本)

とっても苦労したのは、特にその当時に使われていた言葉や方言、生活品の固有名詞などです。例えば明治時代の男性たちの性格や時代背景など。面白いことに、醤油製造会社のネーミングまで調べてくれた日本人の学者の協力もあったの。注釈だけで50ページにも及びました。この注釈がないと、この『南極記』を読み進めることができないと思いました。外国人には理解しずらい事ばかりでしたので、どのように説明したらいいのか思い悩みました。私自身も英国人ですので、細かなことをひとつひとつジグゾーパズルのように組み立てていくのに時間がかかりましたが、とっても充実感のある楽しい作業でした。

Q5 翻訳を通して何を感じましたか?

翻訳する難しさでした。時代背景やその当時の生活の品々など。また、言葉もそうでした。ひとつひとつ納得いくまで調べました。特に言語は、20世紀初頭の書き言葉は、現代の日本人でさえ読みにくいと思うわ。日本が大きく変わろうとした時代ね。

多くの日本人の人たちからの協力をいただきました。そして、白瀬隊の素晴らしい業績を高く評価したいです。ほとんど知られていない日本人隊がこの南極を目指したこの偉業を世界中に知らせていければと願っております。

(写真:初版本の南極記表紙にペンギンの絵が)

Q6 次にやりたいことは何ですか?

こどもの絵本を英訳してみたいと思っています。それは『やまとゆきはら(大和雪原)』(白瀬南極探検隊 関屋、敏隆さく/福音館書店)です。とっても素晴らしい絵です。私は、この絵を気に入っています。是非、次にはこの絵本の翻訳に挑戦してみたいと思っています。

写真で見るロンドンレポート

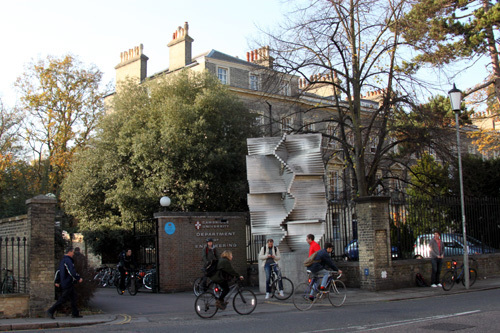

ケンブリッジ大学:

ロンドンのキングスクロス駅から約50分。駅から市内まで歩いて約15分。31のカレッジからなる大学。1209年創立。

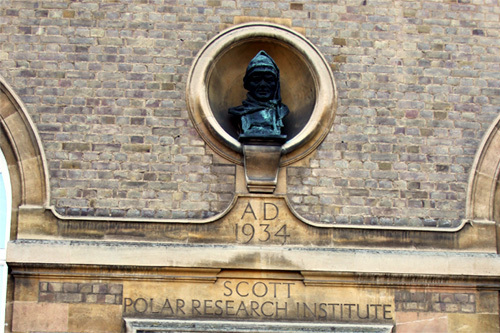

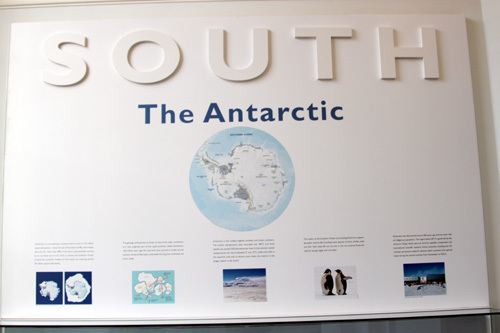

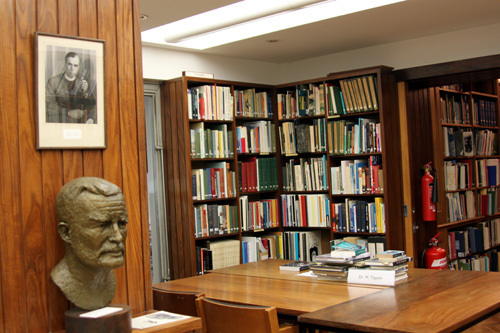

ケンブリッジ大学スコット極地研究所:

北極・南極地域の研究所。ケンブリッジ大学の地理学科の一部門。1912年ロバート ファルコン スコットとその隊員4名が南極から帰国した記念として1920年に創設。地質学博物館。館内には、シャクルトンメモリアルライブラリーと極地関連の図書館がある。極地博物館は入場無料。探検家達のさまざまな展示や資料を閲覧できる。

= アルバム =

※画像をクリックすると拡大でご覧いただけます