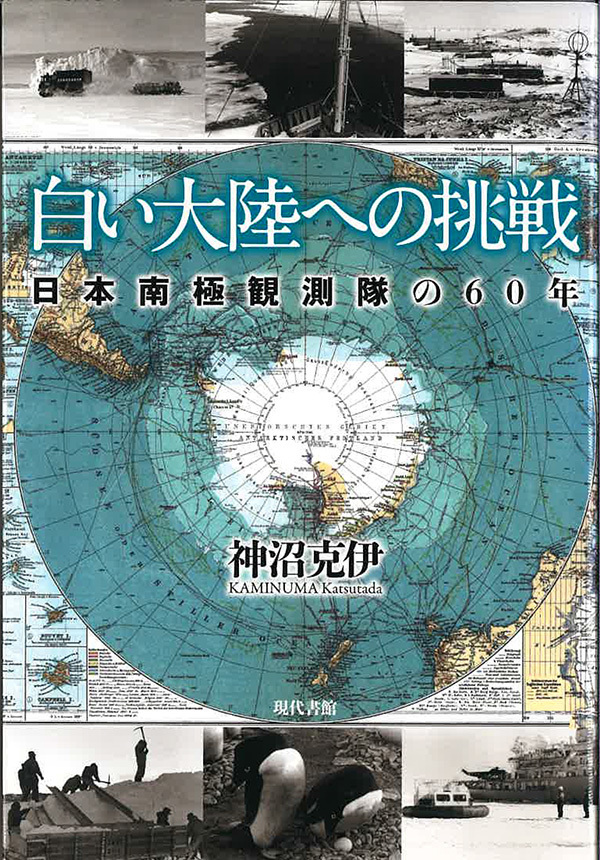

地球の極へと挑んだ日本人ー白瀬中尉

地球環境の変化とチャレンジ精神に学ぶ

2011年に日本の南極観測開始50周年を迎え、約100年前に南極の地を訪れた日本人・白瀬矗の足跡をたどり、さらに同じ時期に同じ地域で活躍した英雄達の史跡を訪ねます。往時を偲び当時の写真、文献などと比較することにより、その後の環境変化を肌で感じるアドベンチャー。

20世紀のはじめに南極探検熱が世界中に突然として巻き起こってから、すでに100年が経とうとしています。1911年の冬、アムンゼン、スコット、そして日本の白瀬中尉が激しく極点を目指すに先立つこと4年、後に南極点一歩手前の南緯88度50分にまでたどり着いた英国のアーネスト・シャクルトンが英国を旅立ったのが、1907年のことでした。彼が越冬のために作った基地は今も100年前の姿をそのままに昔の姿で残されています。

それから50年、1957年の冬はもはや戦後ではないといわれながら、日本が国の威信をかけ、老朽輸送船であった宗谷を見事蘇らせ、西堀越冬隊長以下の南極越冬隊員を送り出し、白瀬中尉以来始めての極地体験をした年でもあります。

またこの年は地球観測年でもありました。氷結で動きの取れなくなった宗谷、救助のソ連の砕氷艦、帰れなくなったカラフト犬たち等々、南極観測は我々日本人にとって大いなるロマンと冒険心を掻き立てたものでした。遠くスコット隊の悲劇は昔のこととして、西堀越冬隊ですらも食料を流されたときは生命の危機を感じたという極地に、今では快適なクルージングを楽しむことができます。

しかしながら、目にする氷山、シャチ、鯨などの動物、各種ペンギンやアザラシなどは100年前、50年前とまったく変わっていません。ただ変わったことは、ここ十数年の温暖化現象で大陸を覆いつくしていた氷河が後退していることです。南極の氷がすべて解けると海面が75メートルも上昇するという説もあります。

2012年冬、この記念すべき年に温暖化の問題を体感しつつ、今もなお手付かずの自然が残っている南極へのクルーズを運行することはこの先50年の地球を考えるまたとない機会といえましょう。

このクルーズ企画では、シャックルトン、アムンゼン、スコットなど先人の苦労をしのびながら、白瀬中尉に敬意を払い、白瀬隊の命名による開南湾、大隈湾などを回り状況が許せばヘリコプターで白瀬隊が命名した大和雪原を訪れもう一度日章旗を立てたいと思っています。

≪時期≫

年度未定 31日間

≪キャビン&クルーズ料金≫

トリプル/ツイン/シャクルトンスィート/ワンオーシャンスィート

予定料金:未定

最少催行人員:80名

≪使用予定の船舶≫

キャピタン・クレブニコフ号

◆総トン数:12,288トン

◆巡航速度:15ノット(オープン水域)

◆全長:122.5メートル ◆アイスクラス:LL3

◆全幅:26.5メートル ◆乗客定員:112名

◆客室数:52 ◆喫水:8.5メートル

◆乗務員:70名 ◆船籍:ロシア

【船内設備】

レクチャールーム/デッキ7 ◆バー・ラウンジ・ライブラリー/デッキ5

◆ショップ/デッキ5 ◆医務室・ヘリコプター/デッキ4

◆ダイニング/デッキ4 ◆サウナ・プール・ジム/デッキ3

≪コース≫

リトルトン(ニュージーランド)

→オークランド諸島→キャンベル島

→ロス海→バレニー諸島→マックウォーリー島

→ホバート(オーストラリア)

≪主な訪問地≫

- 世界遺産の島々(スネアーズ、エンダービー島、 マックウォーリー島)

- ロス棚氷や白瀬海岸(開南湾、大隈湾)など

- ロス海周辺の地域、場所

- スコット、シャクルトン小屋

- マックマード基地(米国)、スコット基地(ニュージーランド)、テラノバ基地(イタリア)

- ドライバレー

- その他の島々(キャンベル島、バレニー諸島)

※上陸する場所は、すべて天候や氷の状況で変わります。

≪南極大陸の基本情報≫

- 面 積 : 約1,300万平方キロ(日本の国土の約36倍、オーストラリアの約2倍)

- 平均標高 : 2,010m

- 最高標高 : 4,897m(ビンソンマッシフ山)

- 年平均気温 : -10.6℃(昭和基地)

- 最低気温 : -89.2℃(ボストーク基地)

- 氷 厚 : 平均約2,456m

- 氷の量 : 約2,500万立方キロメートル

南極大陸の97%以上が氷(氷床)に覆われており、地球上の氷の90%が南極大陸にある(9%がグリーンランドにある)。南極の氷が溶けると、現在の海面が40−70メートル上昇するといわれている。

≪日程≫

1日目 日本発

2日目 クライストチャーチ着

3日目 リトルトン乗船日

4日目 海上

5日目 スネアーズ周辺見学(ユネスコ世界遺産)

6日―7日目 オークランド諸島(一番大きな島であるエンダービー島見学)

エンダビー島は、地衣類、苔、シダ及び固有の野生動物種見学。

ロイヤルアホウドリや絶滅危惧種に数えられている黄色い目のペンギン営巣地見学

8日目 キャンベル島

火山であったキャンベル島は、険しいU字谷とフィヨルドという典型的な氷河の侵食跡が見られます。

9日―10日目 海上

11日目 アデア岬

12日―22目 ロス棚氷、ロス島&マックマード基地

◎ドライ・バレー

冬でも雪が積もらず、流れ込む氷河は溶けて消え、池の水も凍ることのない南極の不思議な谷として知られています。ヘリコプターでのフライト観光予定。

◎マックマード湾

許可が下りれば、アメリカのマックマード科学基地とニュージーランドのスコット基地を訪れます。

◎テラノバ湾とキャンベル氷河の氷舌(南極山脈)

1901年から1904年にかけスコットが率いた英国南極探検隊が発見したテラノバ湾は、現在イタリア隊の夏のステーションとなっています。

◎ケープ・ハレット

五万五千組以上のアデリーペンギンが群れ集うかつての基地の近くに上陸します。

◎ケープ・エバンズ

スコット隊長の歴史的な小屋を訪問します。

◎ケープ・ロイズ

アーネスト・シャクルトンの小屋も訪問。ここは数千頭のアデリーペンギン生息地です。

◎ロス棚氷

ロス氷上にヘリコプターで上陸。 白瀬隊の足跡に日章旗を立てる。

23日―24日目 バレニー諸島

25日目 海上

26日―27日目 マックウォーリー島(ユネスコ世界遺産)

28日―29目 海上

30日目 ホバート・タスマニア島帰港

その後、専用バスにてクライストチャーチへ帰路成田へ

31日目 日本到着