知られざる地球の不思議さと手つかずの大自然を肌で感じる究極のエコツアー。地球の鼓動が聞こえる大地「南極」、

イヌイットの住民達、野生動物との出会いがある「北極」。何かを感じさせてくれる極地旅行。

個人旅行の旅だからこそ、他では味わえない感動が!

ヒラリー柴田の「白瀬矗 南極記」英文翻訳物語:第3回

ここに掲載する文章は、ヒラリー柴田氏からいただいた英語の原稿を弊社にて和訳したものです。

『南極記』を翻訳する

南極探検の公式記録『南極記』は1913年12月に東京で出版されました。これまでどの言語にも完全な翻訳が出版されておらず、現在のこの作業は、私の娘であるララ・ダグネルによる日本語からの翻訳と私が編集と注釈を加えた本書は、ケンブリッジのスコット極地研究所とその周辺でしばしば起こる見事な偶然の産物なのです。

白瀬中尉の南極探検は、明治時代末に行われ、日本が西洋化と近代化を急速に進め、かつての偉大な隣国である中国植民地化の運命を避けるために「西洋に追いつく」ことを目指した時期に行われました。日本語も対応する急速な変化の時期にあり、それは、チョーサーからディケンズまでの英語の発展と比較できるものです。ただし、これらの変化が数世紀ではなく、約50年間にわたって起こったため、結果は、少なくとも翻訳者にとって、時にやや混乱したものでありました。以下に挙げる例は、個々の単語からテキスト全体まで、さまざまなレベルでの問題を示しています。

言葉

最初の例は氷に関する言葉です。海氷の形成には、非常に小さな板状の氷が集まって少しづつ大きな板状の氷になる段階があります。

蓮の葉氷かパンケーキか?

1911年3月10日の開南丸周辺の海氷は、英語やヨーロッパの多くの言語ではパンケーキアイスと呼ばれています。このように海が凍るのを見た日本人は、パンケーキではなく、自分たちの伝統と文化に即して、「蓮の葉氷」という詩的な名前と付けました。これは今日でも日本での呼び名として残っています。

南極で初めて遭遇したもうひとつの氷の特徴は、サスツルギと呼ばれる、橇での移動を困難にする風に吹かれて凍った雪の固い稜線でありました。白瀬中尉とその仲間たちは、これを「魚の骨」と表現しましたが、この表現は現代の日本語には残っていません。

しかし、私たちが直面した最も難しい単語問題のいくつかは、アクセントや時間の経過に起因するもので、シドニーでの経験を語る章にありました。彼らは、探検船「開南丸」がチブリ造船所で修理・改装されたと書いていました。聞き慣れない名前だったので調べてみたのですが、シドニー・ハーバー一帯にそのような場所はありませんでした。チブリー、ジブリー、チッブリー、ジブリー、シプリー、ティルブリーなど、もう少し馴染みのある名前をいくつか試しましたが、それでもシドニーにそのような場所はありませんでした。そして2004年、翻訳に関するいくつかの点を調べ、さらにイラストや写真を探すために日本を訪れました。1946年に白瀬中尉が亡くなった場所からほど近い豊田市近郊の小さな町を訪れ、前年に開催された展覧会のカタログをもらったのです。

そして48ページには、シドニーのモートス・ドック・アンド・エンジニアリング・カンパニーという会社の英文インボイスを示すイラストがあり、かすかにぼやけた文字で「ジュイリー・ドック」という文字が見えました。オーストラリア訛りが強いことと、日本人の英語があまり流暢でなかったことが、この誤解の原因だったようです。

もう一つの似たような問題は、シドニーにあるサー・クラーキー埠頭(Sir Clarkey Wharf)という地名が本の中で言及されていたことでした。おそらくクラーキー姓の有名人にちなんで名付けられたのだろうと推測しました。この難問が解けたのは、2004年にタスマニアのホバートで開催された第30回IAMSLIC会議と共に行われた極地図書館協議会に向かう途中、実際にシドニーを訪れた時に解決されました。私は、郊外からフェリーでシドニー市街に向かい、終着駅に着くと、フェリーの車掌がオーストラリアなまりの強い声で「サーキュラー・キー」と呼んだのです!そしてまたひとつ謎が解けました。

日本語の表記

日本南極探検隊記が書かれた当時、日本語の表記法は16世紀の英語の綴りに匹敵するものでした。非常に独創的で、ほとんどフリースタイルでした。しかし、英語は話し言葉の音を反映したアルファベットで書かれ、今でも読むことができます。一方、日本語は非音声的な表意文字を使って書かれており、それぞれの表意文字は核となる意味を持ちますが、いくつかの異なる方法で発音されることがあります。本当に百科事典的な知識がなければ、教養のある日本人でさえ、ほぼ無限の表意文字を読むのに苦労したことでしょう。そこで、読みやすくするために、表意文字の横にひらがな五十音を用いて発音を記しました。

戦後1946年に文字が標準化されるまで、これらの表意文字は50,000種類ありましたが、標準化の後、約2,000となります。したがって、48,000の表意文字が廃止され、そのうちの多くが南極記で使われていました。この現代のふりがなの発音ガイドがなければ、翻訳するのがさらに難しかったでしょう。

優先順位

日本語と英語の違いは、単なる単語の違いを超えています。単純でよく知られた例は、伝統的に日本語の本はヨーロッパ人なら最後から始まり、言語は上から下へ、右から左へと書かれることです。

あまり知られていないことですが、ある程度日本人も、異なる順序で思考し、その考えを表現することです。英語の物語は冒頭から始まり、基本的に時系列的、直線的な進行で最後まで続きます。

日本語では、そして確かに遠征当時は、物語は必ずしも最初から始まるわけではありませんでした。最も重要な出来事が最初に来ることが多かったのです。日本南極探検隊の原稿では、第1章に東京からではなくシドニーから出航した経緯が書かれています。それは彼らが第2回目の航海で南極大陸への上陸に成功したという単純な理由からでした。本書の最終章では、第1章が始まる直前の数ヶ月間のシドニーでの体験が描かれています。英訳では章の順番を変え、探検隊が最初の航海で東京を出航するところから始まり、再び東京に戻ってくるところで終わるようにしました。シドニーでの経験は中間に位置するようにしました。

しかし、このようなストーリーの逆転が、より小さな時間スケールで起こった場合、それを特定するのはより困難でした。翻訳の初期の草稿にあった次の例は、ロス海の氷の中を南へ航海する様子を描写したものでした。「正午頃、船は氷が最も厚い場所に差し掛かった。この地点は南緯74度16分で、私たちの船が最初の航海で到達できた最南端の最終緯度であった。海は凍っていたものの、氷の厚さはそれほどでもなかった。私たちは船首を使って氷を突き破り、ゆっくりと前進した。私たちは続けて、やがて氷の厚さは30センチほどになった。」さらにもう1ページほど、彼らがどのように南へ航海したのかについての記述が続きます。しかし、この混乱は、時系列に沿ってではなく、最も重要な情報が最初に与えられた結果でした。私たちは何度も何度も、船に、男たちに、そして探検隊全体に何が起こっているのか、私たちが理解するまで当惑させられました。 言うまでもなく、英訳では読者が何がいつ起こっているのかを正確に知るようになっています。

様式と文体

日本の近代化は、1868年の明治維新から始まり、日本の生活のすべての分野で非常に急速な変化がありました。それには、文字言語も含まれます。伝統的に非常に形式的でスタイル化された書き表現は、今では普通の話し言葉に近づくようになりました。しかし、伝統的な形式的様式は、まだ非常に多く使われていました。

例えば、公的な出来事を報告するための文体、戦国武士同士の戦いを描写するための文体、いくつかの異なる文体の詩、民衆の語りの文体、歌舞伎の高度なドラマなどがありました。「南極記」は、白瀬中尉と野村大尉の寄稿をもとに、遠征の公式報告書として委員会によって執筆されました。ある文体から別の文体への移行は非常に唐突かつ頻繁で、その結果、精神的に疲弊せずに数ページ以上読むのは困難でした。

欧米の読者にも理解できるような記述にするためには、全体として、原書は読みやすく、最後のフロンティアに到達するために旅立った勇敢な男たちのエキサイティングな記録である必要があります。ある文体から別の文体への移り変わりがそれほど唐突にならないように、文章を並べ替えたこともあり、その結果、非常にエキサイティングな探検で読みやすい記録となり、これまでとは異なる非常に日本的な風味が保たれ、東洋的な経験がはっきりと感じられるものとなっていることと思います。

ご存知の通り、私は、日本に長年住んでいました。そして、「南極記」を翻訳したことで、再び日本に戻り、調査をする機会を得ることができました。特に、日本南極観測隊で長年南極に滞在し、科学的な調査をしていた楠宏博士に会うことができ、日本文化に関する曖昧な文献を整理するのにとても親切に協力してくれました。私は白瀬記念館を訪れましたが、みなさんとても親切で、アーカイブを開示してくれました。とても素敵な建物で、素晴らしい展示内容でした。私が出会ったもう一人の人物は、谷口善也さんで、白瀬中尉を知るおそらく唯一の存命の方で、1940年にごく限定版で出版された白瀬の最初の伝記の著者です。

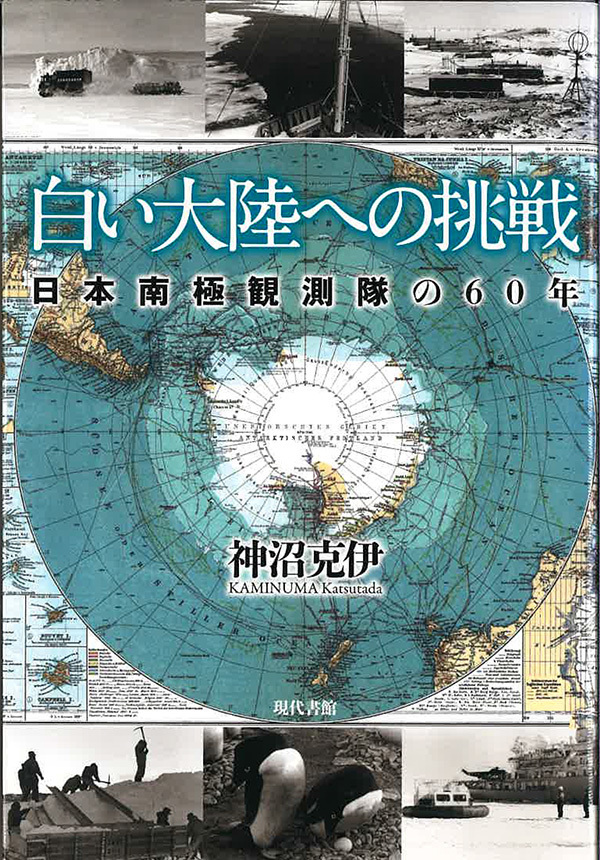

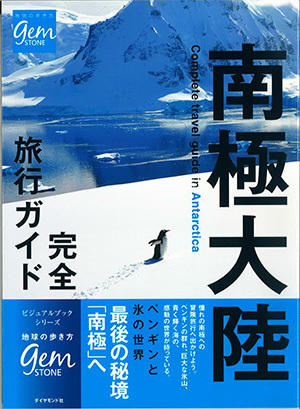

白瀬中尉の南極探検の記録

日本語での出版物

白瀬中尉の南極探検の記録は日本語で出版されたものがいくつかあり、出版順にリストアップしました。初版本は、現在では非常に希少なコレクターズアイテムとなっているため、初版本と、入手可能な現代版の詳細を記載しました。遠征100周年を迎え、何年も前に出版され、ごく限られた版しか存在しない他の記録もあとから出てくることがあると思われます。

- 多田恵一 1912.南極探検私録 東京:啓成社

1993年第2版発行。東京: ゆまに書房 ISBN4896687078

多田恵一は当初、南極探検隊の公式秘書を務めていたが、隊長と口論になり、東京での公式祝賀会に出席するため、日本に錨を下ろすやいなや船を降りたようだ。これは探検隊に関する最初の本であり、彼は白瀬のリーダーシップを公然と批判していたが、かなり気難しい性格であったようで、長い年月とかなり波瀾万丈な経歴を経て、問題のほとんどは彼自身が引き起こしたものであることを認めている。 - 白瀬矗 1913. 南極探検 東京: 博文館

1942年『私の南極探検記』として第2版刊行 東京: 皇国青年教育協会

1998年『白瀬矗 私の南極探検記』として第3版刊行。東京: 日本図書センター

これらは日本に持ち帰られた探検隊の個人的な記録であり、白瀬は自らその返済に当たり、全国を講演して資金を集めた。探検隊の最後の借金は1935年にようやく清算された。 - 山辺安之助 1913.あいぬ物語 東京: 博文館

これは非常に興味深く、珍しい本で、二人のアイヌ犬担当のうちの一人である山辺によって書かれた。彼はサハリンでは非常に重要な人物で、いくつかの村の庄屋であり、当時のアイヌには珍しく日本語が読めた。これは彼の半生記であり、本の約3分の1はアイヌの視点から探検を描いている。彼の物語は最近、関屋敏隆によって「やまとゆきはら」という素晴らしい絵本に子供向けに書き直された「白瀬南極探検隊」。2002年、東京: 福音館書店 ISBN 4834018873 - 白瀬矗と日本南極探検隊後援会 1913. 南極記 東京 : 精工舎

1984年第2版発行 東京: 博文館

「南極記」は南極探検の公式記録であり、日本語第2版はその複製である。本書は英語に翻訳される最初の実質的な記録であり、2011年にBluntisham Booksから出版される予定。 - 島義武 1930.南極探検と皇太神宮の奉斎 東京: シソゼンドウ図書刊行会

島は開南丸のパーサーを務め、探検後は神職となった。探検の記録と伊勢神宮の歴史を組み合わせた著書。

英語での出版物

白瀬中尉の日本南極探検に関する主な記録はいずれも英語では出版されていないが、『南極記』の英訳は2011年に『Records of Antarctica: the Japanese South Polar Expedition of 1910-12』(仮題)として出版される予定。以下は、極地探検の日記や歴史における多くの短い記述のベースとなった主な英語情報源である。

- 白瀬 矗1912. 第1回日本極地探検隊 The Independent (New York),73(3331):769-773

1912年10月3日に出版されたこの記事は、英語で書かれた最初のもので、おそらく日本の新聞に掲載されたインタビューの翻訳であろう。 - Hamre, lvar.1933. 1911-1912年の日本南極探検隊:南極探検におけるあまり知られていないエピソード 地理学雑誌, 82(5):411-423

アイヴァル・ハムレは、1920年代にロス海で捕鯨航海をしていたノルウェー人であり、日本に滞在して言語を学んだこともある。彼は1933年にGeographical Journal誌に掲載された、英語によるこの探検の最初の実質的な記録を書いた。残念なことに、『Nankyokuki』は長年絶版になっており、ハムレは探検の歴史について書かれた複数巻の文庫本の記載を基にした。1930年代以降に出版された白瀬探検隊に関する日本人以外の記述のほとんどは、ハムレの記述に基づいているため、若干の誤解が残っている。しかし、ハムレの努力がなければ、この探検について日本以外ではほとんど何も知られていなかっただろう。 - 白瀬矗・南極探検後援会編 上田誠也訳. 1957-1958. 1910-12年日本南極探検隊報告書『南極記』付録. 南極記録, 1: 38-44; 2:51-56;3:41-51;4:57-63;5:74-83.

1950年代半ば、日本が国際地球観測年に参加するための準備が始まった。当時、日本の南極観測隊で働く若い地球物理学者であった上田誠也教授は、『南極記』の付録の英訳を依頼された。科学的成果や気象観測のほか、物資や装備、そり、医学報告、探検船「開南丸」の建造と氷の強化、野村船長の航海記、南極探検隊後援会の募金活動などの項目がある。 - 朝比奈菊雄 1973. 1911-12年の日本南極探検 In: Edholm, O.G. and Gunderson E.K.E., eds. Polar Human Biology. London:William Heinemann Medical Books:8-14

この論文は白瀬の南極探検に焦点を当てたものであるが、伝記的な詳細も英語で記載した最初のものであろう。 - 楠 宏 1910-1912 年ウェリントン及びシドニー寄港時の開南丸による日本南極探検に関する新聞記事. 南極記録, 59 1977: 177-211

楠 宏 1910年から1912年の日本の南極探検に関するオーストラリアの新聞南極記録、37(3) 1993: 364-371

日本極地研究協会の楠 宏博士自身も、1950 年代以降、いくつかの日本の南極観測隊の著名なメンバーでした。オーストラリアとニュージーランドの報道機関からの現代の新聞記事を集めた彼のコレクションは、港での遠征と予期せぬ訪問者に対する地元の反応の両方を生き生きと有益な描写で伝えています。

私は以前、ケンブリッジのスコット極地研究所の周囲に起こり得る素晴らしい偶然について書きました。 1994年、ケンブリッジからロンドンへ向かうバスの中で、第15回極地図書館講演会の開催中にグリニッジの国立海洋博物館を訪れる途中、当時英国南極観測隊に所属していたデービッド・ウォルトンの隣に偶然座ったことでした。私たちはこれまで一度も会ったことはありませんでしたが、彼が私の日本の姓を聞いて、白瀬探検隊について私に話してくれました。私は非常に興味をそそられ、これは極地探検の歴史において重要でありながらも失われた一章として、世界中に語られるべき物語であると直感しました。

ヒラリーさん(右)とご主人様(左)、トライウエル田島(中央):2018年シャクルトンサマースクールのイベントにて

注)

1. 南極探検に関する日本の説明のすべての引用は以下から引用されています。

白瀬矗、日本南極観測隊後援会、編纂者、編集者。ダグネル、ララ、シバタ、ヒラリー、翻訳者、『南極大陸の記録: 1910 年から 1912 年の日本の南極探検』。

2. マイケル、ピアソン(1995)。極地での橇。

極地記録、31(176)、3-24。