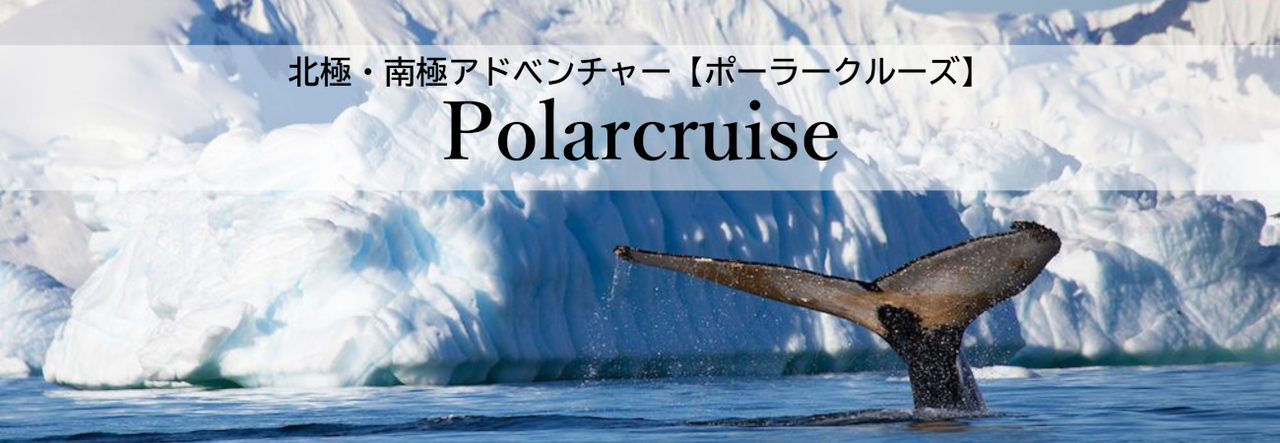

知られざる地球の不思議さと手つかずの大自然を肌で感じる究極のエコツアー。地球の鼓動が聞こえる大地「南極」、

イヌイットの住民達、野生動物との出会いがある「北極」。何かを感じさせてくれる極地旅行。

個人旅行の旅だからこそ、他では味わえない感動が!

スピッツベルゲン周遊15日間 【ヘルシンキ発着パッケージ付】 ツアー詳細日程&見どころ

詳細日程のご案内

第1日目:ヘルシンキ(フィンランド)/集合

フィンランドの首都ヘルシンキに集合。各自にてホテルチェックイン。 【ヘルシンキ泊】

第2日目:ヘルシンキ→ロングイヤービーン(ノルウェー)/乗船

ホテルにて朝食後、空港に送迎いたします。チャーター機で、スピッツベルゲンにある町ロングイヤービーンに向かいます。専用バスにて港へ。その後乗船。

第3-13日目:スピッツベルゲン周遊

スピッツベルゲンの西海岸を航行します。「7月14日氷河」ではツンドラ地帯に咲く花々が短い夏を謳歌しています。群島の中の群島、スバールバルの最北の地に7島が1つの群島を構成している地フィップソーヤを訪れます。北極点から約10度の位置にある極北の地では、夏の間でも氷が消えることはありません。白クマやセイウチが、この氷床を利用しながらわたり歩いています。上陸して動物の仕掛け小屋や野生動物を見学します。

ヴィブブクタは降雨量が少なく、夏でも10度以上にはなりません。上陸後極北の大地をハイキングします。今まで航行してきた風景とはまったく異なった光景に息をのむことでしょう。海岸から1Kmも離れるとクジラの骨に出会うかもしれません。このあたりに多く、古の鯨の骨が散乱しています。

次は、スピッツベルゲンの東側に位置するアルケフェレットを訪れることです。双眼鏡で、断崖絶壁に巣作りをしている海鳥たちを観察してみましょう。数千羽もいるハシブトウミガラスやウミガラスが生息しています。その下にはヒナを狙う北極キツネや白クマがうろついています。

サウンドネセットでは、再び景観が変わります。上陸してツンドラ地帯のハイキングを楽しみます。鳥を追いかけたり、小沼に咲く小さな花々を観察してみましょう。運が良ければセイウチやトナカイにも遭遇するかもしれません。哺乳動物たちはシャイなので人間には近づきたがらないようです。

次は、ディスコブクタです。活動の目的は、大洞窟に巣を作っているミツユビカモメのコロニー見学です。ベストショットを撮る為に湖が満ちた時に近づいてみます。

イスブクタとは「氷の湾」という意味です。訪問する時期には「ファストアイス」(海氷が海岸まで急速に氷結すること)が多く見られます。そこでは、アザラシや白クマに警戒しましょう。白クマはアザラシが大好物。白クマが獲物を捕らえたその近くには必ずゾウゲカモメが見られます。バードリストでどのぐらいの鳥たちに出会えたのかチェックしてみましょう。

ボーボンハムナ近くの狭い海峡はベルーガのお気に入りの海域です。岸に上がる前にクジラを追いかけてみましょう。スバールバルでは現在も採鉱が行われています。今日は、そのうちの一つを訪ねます。その後ツンドラ地帯をハイキングしましょう。沈まぬ太陽の下、一生懸命咲いている小さな可憐な花々が私たちを迎えてくれます。

アイスフィヨルドの反対岸、ロングイヤービーンの北西にあるのがアルクフォーネットです。この山の頂は標高428m。この山肌に巣を作っているウミガラスはよく知られています。このツンドラ地帯をハイキングしてみましょう。この土地固有のスバールバルトナカイや用心深い北極キツネに出会えます。

早朝にはリフディフィヨルデンの先にあるモナコ氷河近くにアンカーをおろします。このあたりに来ると幾万もの鳥が、氷河が浮かぶ海面に群れている光景が見られるかもしれません。

ワースレイネセットでは、上陸してハイキングを楽しみましょう。船内のレクチャーではスバールバル諸島の歴史について学びます。モヘン島ではセイウチの保護区を見学。セイウチからは一定の距離をおいて見学します。

スマーレンバーグでは、かつての捕鯨工場を見学します。近くに散在するクジラの骨も、今ではオブジェとして迎えてくれます。ドイツ人たちによって1619年に工場が開設されました。船内のレクチャーではこのあたりの歴史についても学びます。スバールバルの極北の島々は群島であり、名称も「豊富な」を意味する地名が数多くみられます。例えばツセノヤネは「数千の島々」を意味します。

さらに北上して行きましょう。もちろん天候と氷の状態によりますが、北緯80度、北極点から965Kmまで近づきます。このあたりの小さな島々には多くのセイウチや白クマが生息しています。ここにはスバールバルの極北の、自然そのものの姿が広がっています。

第14日目:ロングイヤービーン(ノルウェー)→ヘルシンキ(フィンランド)

朝食後下船。空港に送迎いたします。チャーター機にてヘルシンキに戻ります。 【ヘルシンキ泊】

第15日目:ヘルシンキ(フィンランド)

各自帰国の途へ。

注)航路や上陸場所などは、天候や氷の状態などにより変更することがあります。また、遭遇する野生動物も同様です。概略日程としてお読みください。

地図で見る観光ポイント

- ングイヤービーン Longyearbyen

観光が主な産業ですが、石炭産出関連の施設が現在でも残っている。 - アイスフィヨルド Isfjordin

カルマル戦争中、デンマーク軍によって航路を塞がれた後に、1612年スコットランドの船体は、ここに上陸した。 - アルクホーネット Alkhornet

岩山に棲んでいる海鳥の多さと息をのむほどのスケールの景色。青々とした草木に生息するトナカイの姿が印象的。 - ニー・オルスン Ny Alesund

スピッツベルゲン島の4定住地のうちのひとつであり、研究施設となっています。 - スマーレンバーグ Smeerenburg

スピッツベルゲンの最初の捕鯨場としての作業場となった場所。 - モヘン島 Moffen Island

1655年ヘンドリック ドンカーによって地図上に初めて載った場所。ここは、重要なセイウチの水揚げ場所です。 - アルケフェレット Alkefjellet

大きな塔のように柱状になっている玄武岩の断崖に数千羽のウミガラスやウミスズメが生息。 - ノードオウストランド Nordaustlandet

島は無人島であり、ツンドラ地帯にはトナカイとセイウチの楽園。スバールバル諸島の自然保護区となっています。 - フィップソーヤ Phippsoya

この場所の名称は、英国人の探検家Constantine John Phippsフィップの名に由来しています。1773年爆撃船の探検隊を指揮していました。 - クヴィトーヤ Kvitoya

1897年北極点遠征隊が飛行船で遭難した3隊員の石碑があります。 - バレンツソーヤ Barentsoya

この島を訪れたことのないドイツの探検家バレンツWillem Barentsの名に由来します。多くの白クマの生息地でもあります。 - エッジ島 Edgeoya

めったに訪れることのない場所です。スバールバルの中で3番目に大きな島で、英国の捕鯨家Thomas Edgeの名に由来します。 - ホーンサンド Hornsund

トナカイの枝角の名に由来します。英国人が1650年代後半まで、港の捕鯨独占権を握っていました。 - ボーボンハムナ Borbonhamna

ベルーガの棲息地。 - プールピンテン Poole Pynten

セイウチの棲息地。 - コングスフィヨルデン Kongsfjorden

スピッツベルゲンの西海岸の入江にある、スバールバル諸島の中のうちの島であり、入江は、長さ26Km、幅6~14Kmの広さがある。 - クロスフィヨルデン Krossfjorden

スピッツベルゲンの西海岸に位置しており、アゴヒゲアザラシが棲息している。 - ワースレイネセット Worsleyneset

スバールバルの一番大きな島スピッツベルゲンの北端に位置している。ツンドラ地帯には、チョウノスケソウの生息地となっている。 - カップ リー Kapp Lee

ドイツ人隊(ほとんど生物学者)が初めて1968~9年に越冬した場所。 - モナコ氷河 Monaco Glacier

スピッツベルゲン研究のスポンサーであったモナコのアルバートⅠ世の名にちなんで付けられた氷河。 - ディスコブクタ Diskobukuta

エジョーヤの西海岸にある湾。ミツユビカモメや北極キツネの生息地。 - イスブクタ Isbukta

スバールバルの北端の東海岸に位置しており、氷海の湾。クビワカモメ、トウゾクカモメ、アゴヒゲアザラシ、白くまの生息地。 - イシスピンテン Isispynten

地形図や海図でも島の一部と記載されているが、実際は違うことがわかった。消滅する氷河が島へと続く地へと伸びていた。 - リリーホック氷河 Liliehook Glacier

1906年モナコのアルバート王子Ⅰ世がこの地を科学調査の為に訪れていた。現在でも、貝の研究により海水の温度や汚染物質などさまざまな測定が科学者により実施されている場所。 - ローゼンバークダーレン Rosenbergdalen

トナカイの生息地。絶好のハイキング場所でもある。 - グリーンランド海 Greenland Sea

大西洋の最北。外洋の食物連鎖帯の場所として生物が極端に密集している海域です。